本の紹介−ロシアのなかのソ連 2022年11月25日

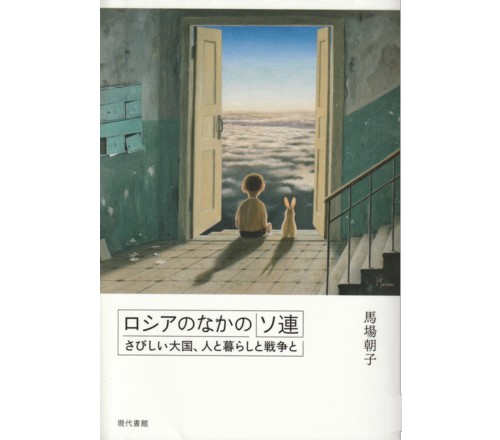

馬場朝子/著『ロシアのなかのソ連 さびしい大国、人と暮らしと戦争と』現代書館 (2022/9)

著者はブレジネフ時代に、ソ連に留学経験のある、元NHKディレクター。

本書の内容は、ロシア人の考え方とか行動とか、普通のロシア人・ロシア社会の日常的な話。ロシアやロシア人についてある程度知識がある人にとっては、特に目新しい内容はないが、日本人の多くは普通のロシアをあまり知らないだろうから、一読の価値はあるだろう。

本書の多くは、事実を淡々と述べており、好感が持てる。

しかし、最終章「大祖国戦争」「アフガニスタン侵攻」「ウクライナ侵攻」の三項は著者の思いが強く、事実から離れているところがあるようで感心しない。

「大祖国戦争」の項に、以下の記述がある。

最大の激戦地スターリングラードで、ドイツの包囲戦を生き抜いたレニングラードで、ドイツ軍の猛攻を受け一時は占領されたウクライナで、私はたくさんの墓と慰霊碑を見てきた。「兵士たちはなんのために若い命を落とさなくてはならなかったのか」と、いつも同じ問いが頭をよぎった。

国家にとって最も大切なものは領土なのか、国民の命なのか。祖国のために命を捧げるという美しき世迷い言に惹かれる人がいる限り、世界で戦争はなくならないのだろう。

ソ連兵が戦った世界の紛争は、スペイン内戦、日中戦争、朝鮮戦争、ベトナム戦争、レバノン内戦、アンゴラ内戦など数多い。これらはソ連という大国の威信を守り、勢力圏を拡大するための戦争だった。それはいまのロシアでも同様だ。(P151,P152)

平和ボケした、お気楽日本人だと仕方ないのかもしれないが、元NHKディレクターであることを考えるとちょっと残念。大祖国戦争で、ドイツ軍に占領されたウクライナでは、多くの住民が殺害され、また、「労働奴隷」にされ、ドイツに連行された後、強制労働や売春に従事させられた。大祖国戦争を戦ったソ連は、奴隷化を避けるためには、「祖国のために命を捧げる」以外の選択肢はなっかた。

ウクライナ戦争で、日本の報道は、ゼレンスキーの謀略宣伝を、検証することなく、一方的に垂れ流す傾向が強い。本書では、必ずしもそうではなくて、ドネツク住民の声も、収録している。

振り向かなかった世界、止められなかった戦争

この自身が固執する信条にとらわれた権力者の決断で、ウクライナ、そしてロシアの人びとは人生をすっかり変えられてしまった。ウクライナ、ロシアの友人、知人たちの言葉を伝えたい。

ウクライナ東部の独立宣言をしたドネツク人民共和国の年金生活者コースチャさんは怒っていた。

「この八年間の戦闘でウクライナ政府軍に家も銃撃され、友人たちも死んだ。いままで助けてくれと言っても、世界は振り向いてもくれなかった。なぜいま、近隣の町々がロシアに銃撃されると世界中が騒ぐんだ。僕たちはずっと八年間も戦闘に耐えてきたのに。今日も朝からウクライナ軍のミサイルが飛んできた。これが拾った破片だよ。五十五歳までの男たちはみな動員された。女と子どもたちはロシアに避難していった人も多くて町は空っぽだけれど、僕はここを動かない。ここには祖先の墓があるからね。」(P177,P178)

各項のタイトルを記す

ロシア的働き方

格差と平等の狭間で

市場経済は甘くなかった

実はアメリカ好き?

ロシアはヨーロッパかアジアか

ロシアの「大国願望」

イデオロギーって何?

みんな一緒が好き

ロシア正教の底力

民主主義嫌い

女性の力

離婚大国

休む力

迷信深いロシアの人たち

危機対応力

芸術大国

言論の自由

大祖国戦争

アフガニスタン侵攻

ウクライナ侵攻

北方領土問題 やさしい北方領土問題の話 竹島(独島)問題 尖閣(釣魚)問題

Blog一覧