展示

展示

島根県 竹島資料室

竹島は、日本の行政区域では、島根県に所属するため、竹島返還運動の中心は、島根県になる。島根県庁には、竹島問題啓発のために「竹島資料室」が設けられている。場所は、島根県松江市殿町1番地、島根県庁第3分庁舎2階。

|

|

|

| 竹島資料室は2F 入場無料 | 島根県のポスター | 啓発パンフレットの表紙 |

|

|

| 竹島資料室 入口 | 竹島資料室 内部 |

竹島資料室の展示はパネルが中心。希望すれば、啓発ビデオを見ることも可能。

あきれた地図

|

|

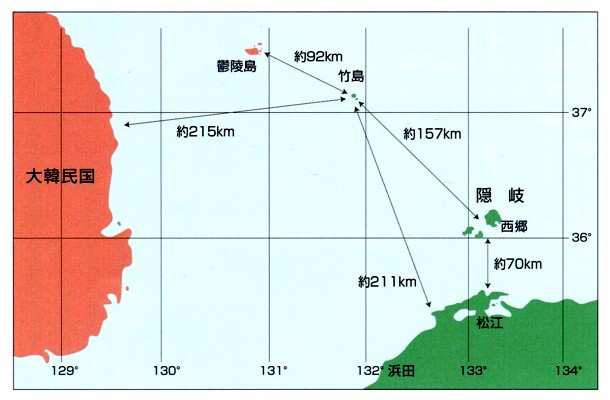

| 啓発パンフレットの地図 竹島の位置関係を示している |

左図の部分 竹島と鬱陵島の距離が誤り |

日本では竹島と鬱陵島の距離を92km、竹島と隠岐島の距離を157kmとしていた。竹島と鬱陵島の距離は中心間を測り、竹島と隠岐島の距離は一番近いところを測っていたようだ。こんなつまらないことで、距離をごまかしても、領有権問題に関係ないのに。

このような宣伝が批判されてきたので、外務省は、2013年ごろから竹島と鬱陵島の距離を88kmに変更し、外務省のホームページ、パンフレットなど、すべてを修正した。竹島と隠岐島の距離は158kmとしている。島根県も、あわてて正すべきところだが、予算の関係もあり、急にすべてを正すことは困難のようで、いまだに、92kmと誤った表示の資料が多い。

この点を、竹島資料室の係りの人に聞いてみたら、外務省の誤りに不満のようだった。竹島は、日本の行政区域では島根県に属しているのだから、島根県が中心になって研究をする必要がある。竹島と鬱陵島の距離など、地図に物差しを当てて測ればわかること。こんな簡単な計測もしないで、いい加減な日本領主張を強引に喚き立てて、どうする。

鳥取県立博物館

鳥取県立博物館 「鳥取県と朝鮮国」関連の展示コーナー

鳥取県立博物館 「鳥取県と朝鮮国」関連の展示コーナー1693(元禄6)年、鬱陵嶋で朝鮮人漁民と遭遇した大谷家は、安龍福ら2名を米子に連行し、朝鮮人の出漁禁止を鳥取藩に訴え出た。鳥取藩が幕府に裁定を求めたことで、鬱陵島の領有権をめぐる外交交渉に発展し、幕府は1696(元禄9)年に両家の鬱陵島への渡海禁止を命じた。なお、この交渉で竹島(独島)は議論の対象になっていない。

渡海禁止から4ヶ月後に、安龍福らが訴状を持って鳥取藩に来航したが、鳥取藩は交渉に応ぜず、幕府の指示を受けて、彼等を国外に退去させた。(鳥取県立博物館、展示パネル)

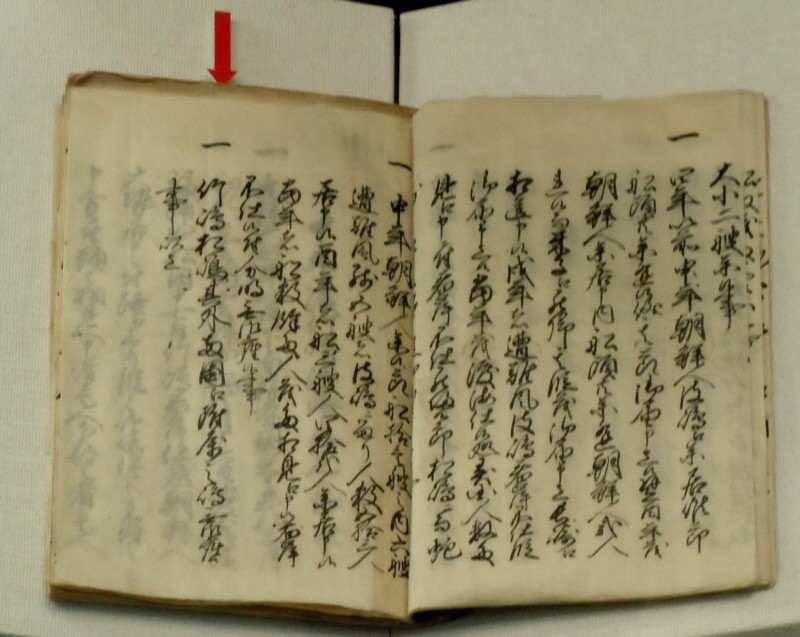

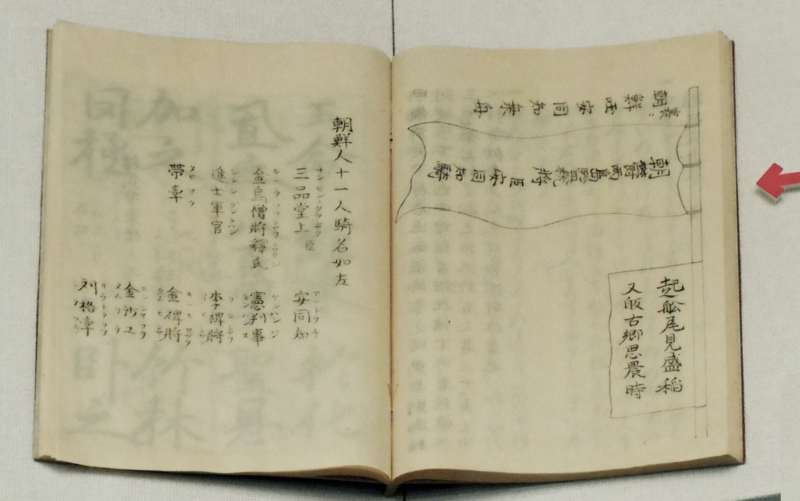

鳥取藩が、幕府に提出した鬱陵島渡海に関する記録の綴り。赤矢印部分 竹嶋松嶋其外両国え附属の嶋無御座候事

1695(元禄8)年、幕府から鬱陵島の帰属について問い合わせがあり、鳥取藩は、鬱陵島と竹島が鳥取藩に帰属しない旨の回答をしている。

この回答が、幕府による渡海禁止決定に、大きな影響を与えたとする見解もある。

(鳥取県立博物館、展示の説明)

本書は因幡地域の地誌。安龍福ら11名が鳥取藩領の青谷に着船した際に、船首に掲げていた旗などが描かれている。

旗には架空の朝鮮官職名が記されており、一行が官人に紛争していたことがわかる。

(鳥取県立博物館、展示の説明)

長久保赤水

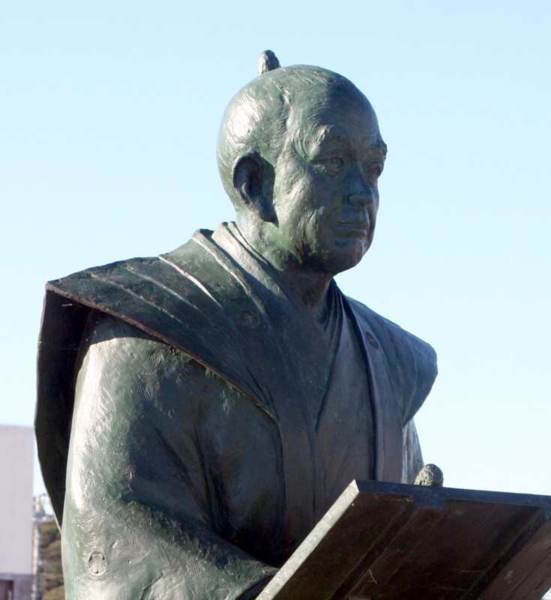

長久保赤水は茨城県高萩市出身の地理学者。1779年、経緯線の入った日本地図『改正日本輿地路程全図』を刊行した。この地図は、当時としては、正確であったため、明治初年まで一般に広く使われた。

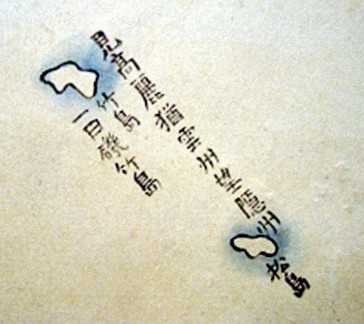

改正日本輿地路程全図には、鬱陵島が竹島の名称で、また、竹島が松島の名称で記載されている。このため、日本には、竹島は当時から日本の領土であるとの主張があった。しかし、この地図の初版では、鬱陵島・竹島は朝鮮半島の一部と同じく白色で記載されており、隠岐島を含む日本領土が着色されているのとは、明らかに異なっている。このため、改正日本輿地路程全図では、鬱陵島・竹島は朝鮮の領土であるとの反論がなされた。

改正日本輿地路程全図は八版まで刊行されており、鬱陵島・竹島が着色されているものも存在する。島根県竹島資料室のパネルに改正日本輿地路程全図の初版の写真があった。鬱陵島・竹島が着色された版にすれば良かったのに。

茨城県高萩市は長久保赤水の出身地なので、高萩駅西口に、銅像と改正日本輿地路程全図の碑が作られている。碑の図では、鬱陵島・竹島は無着色。

1693年、鬱陵島で日本人と朝鮮人の衝突があり、日朝交渉の結果、1696年に鬱陵島は朝鮮領であることで両国は決着し、日本人の鬱陵島渡海は禁止された(竹島一件と言う)。朝鮮領であることが確定している鬱陵島と同じ書き方であることを理由に、竹島が日本領であるとの主張には、無理がある。

|

|

|

| 茨城県高萩駅前 「改正日本輿地路程全図」の碑 |

改正日本輿地路程全図 部分 | 茨城県高萩駅前の銅像 |